Anche questa settimana si torna a parlare di Apple.

Lo scorso martedì nella casa di Cupertino si è tenuto l’evento “Spring Loaded”, dedicato ad alcuni aggiornamenti su prodotti e servizi.

Senza eccessive sorprese, Apple continua a marciare imperterrita lungo la strada (da sé) battuta, forte della propria micidiale capacità di execution.

A differenza del resto del Big Tech (tolta forse Amazon), infatti, Apple è l’unica a seguire fedelmente la suddetta traccia, senza improvvisi cambi di rotta e con tempi ridottissimi fra presentazione e arrivo sul mercato. Il tutto con risultati che raramente vengono gonfiati dal pur frizzante marketing.

L’ultimo keynote, a mio giudizio, è stato ok — in linea con le aspettative, ma non per questo senza annunci di peso. Andiamo a vederli più da vicino.

Apple Card

Abbiamo già toccato più volte la narrativa dietro l’espansione di Apple nel mondo dei servizi, ma la versione breve è che avendo già inondato il globo terracqueo con miliardi di dispositivi, la strategia di business vincente si sta lentamente spostando dal vendere nuovi modelli al fare leva su quella base esistente, permettendo agli utenti di fare di più con ciò che già hanno tra le mani (e, parallelamente, allargando il proprio fossato). Il modo più logico è vendere servizi, come Apple Music, iCloud, Apple TV+, o appunto Apple Card.

Negli Stati Uniti Apple Card è già attiva da tempo: si tratta di una carta di credito la cui gestione del denaro è offerta interamente in digitale, con strumenti per controllare al meglio le proprie finanze. Apple non è una banca — l’infrastruttura su cui si poggia è di Goldman Sachs — ma è, appunto, un’azienda che vanta un miliardo e rotti di consumatori attivi e sufficiente expertise per rendere più intuitiva ed efficiente l’esperienza bancaria, solitamente tappezzata di gergo incomprensibile, burocrazia sfiancante e processi lenti.

Durante l’evento Apple ha annunciato Apple Card Family, che permette a due coniugi di gestire un unico conto comune e creare anche un canale d’accesso controllato e limitato per eventuali figli (maggiori di 13 anni).

L’idea dietro al Family Sharing è di compensare possibili sbilanciamenti nella credit history di uno dei due partner, per aggirare eventuali impedimenti legati a transazioni onerose, prestiti e quant’altro. A detta di Apple, infatti, esistono delle ingiustizie sistemiche che le banche tradizionali talvolta commettono nell’assegnazione del credit score (soprattutto nei confronti delle minoranze), e l’obiettivo del progetto Apple Card è di rendere il credito più equo e accessibile ad una platea sempre più vasta.

Non è una mossa di beneficenza, chiaramente: Apple Card è, appunto, l’ennesima porta aperta diretta al suo già vasto e magnetico ecosistema. Far iscrivere un nuovo cliente ad Apple Card significa legarlo ad un iPhone — e con il Family Sharing, il nucleo si allarga. Dal punto di vista dell’utente, il servizio può risultare molto vantaggioso: ci sono ottimi incentivi, come ad esempio il cashback, e l’applicazione è ben studiata per gestire i risparmi, con il solito eccelso servizio clienti alle spalle. Le eventuali spese di cui Apple si fa carico, insomma, nella strategia di lungo termine sono un gioco che vale assolutamente la candela.

Il servizio è attivo solo negli USA, per ora, e il motivo è semplice: nel paese a stelle e strisce l’intera architettura finanziaria è ancora molto indietro, a causa di un’enorme decentralizzazione (il numero di banche presenti) e della scarsissima penetrazione di sistemi digitalizzati come anche lo stesso Apple Pay. Non è una cosa di cui si sente particolare mancanza in Europa (o in Italia), tuttavia, dove il mondo del fintech è in costante boom e la fervente competizione ci vede parecchio avanti. Una volta tanto.

Apple Podcast

Il mondo dell’audio, da Clubhouse in giù, si sta scaldando. Ed Apple, che i podcast li ha fondamentalmente inventati (la parola stessa è una fusione di iPod+broadcast), ha deciso di voler entrare in gara in modo più deciso. Anche in questo caso si tratta di una partita si per sé marginale, ma che rappresenta un’ulteriore aggiunta al crescente portafoglio di servizi che contribuiscono a rendere l’acquisto di un iPhone (o un altro dispositivo iOS) sempre più facile da incentivare.

I grandi cambi sono due: il primo è un’app completamente ridisegnata, che rimane separata da Apple Music (a differenza di Spotify che raggruppa le due cose). Il secondo è l’introduzione degli abbonamenti. Attraverso l’app, publisher e content creator potranno far iscrivere i fan a podcast speciali a pagamento, o magari offrire versioni senza pubblicità di episodi reperibili gratuitamente altrove.

Un po’ di informazioni utili al riguardo.

Mentre tradizionalmente gli episodi sono distribuiti per tramite di un feed RSS (incluso su Apple Podcast), gli episodi filtrati da una subscription dovranno passare attraverso il backend proprietario di Apple. Questo, immagino, è per gestire meglio il paywall, e assicurarsi che il contenuto sia a suo modo “esclusivo”; ciò non impedirà ai creator di distribuire il medesimo episodio altrove, logicamente, ma era difficile aspettarsi che Apple scegliesse una soluzione aperta anziché una integrata1.

Soluzione che, tra l’altro, richiede anche in questo caso l’esorbitante tassa del 30%, che scende a 15% dal secondo anno ma va comunque sommata ad un costo fisso (settato per ora a $20/anno) che i publisher devono pagare per accedere al network. Un prezzo salatissimo, che Apple dovrà in qualche modo giustificare con una discovery robusta — o, più probabilmente, abbassare.

Come si giustifica la perdita di quasi un terzo degli introiti (su prezzi che viaggiano, in media, sui $5/mese a podcast) altrimenti? Qual è il vantaggio per chi vuole pubblicare un podcast con Apple?2 È il vantaggio competitivo dell’azienda l’unico apparente: attraverso Apple Podcast, un utente può entrare, navigare, scoprire qualcosa di nuovo e magari ascoltare un episodio gratuitamente prima di iscriversi — pagando poi come se stesse acquistando una normalissima app. Una soluzione integrata, per l’appunto, che ai competitor viene negata.

Prendiamo Spotify, il principale avversario, che grazie all’acquisizione di Anchor sta iniziando a sperimentare con i podcast a pagamento. Come da regola, a Spotify non sarà neanche concesso di menzionare che quel podcast non è disponibile perché è offerto solo dietro pagamento3. È un’operazione che l’utente dovrà capire e sbrigare da sé, rendendola molto più ostica e macchinosa. Lo stesso varrà per il publisher/creator, che non potendo far riferimento alla cosa in alcun modo dovrà affidarsi ai social media o altri canali di distribuzione per avvisare gli ascoltatori.

C’è di peggio: nei Termini e Condizioni, Apple rende abbastanza esplicito che un utente che paga per un podcast è un cliente di Apple, non del producer/publisher/creator. Nell’ottica della creator economy, in cui il rapporto diretto e disintermediato fra chi crea e chi fruisce è colonna portante dell’idea stessa, questa mossa sembra controproducente.

L’unico bilanciamento arriva proprio dal fatto che ogni creator potrà comunque utilizzare il feed RSS del proprio host per la distribuzione sugli altri canali; e anzi, gestire questa iniziale diversificazione potrebbe rivelarsi un buon sistema per capire se, ad esempio, lo stesso show funziona meglio come subscription attraverso Apple Podcast o come episodi inframmezzati dalla pubblicità su Spotify.

La tassa di Apple è ingiustificata ed assurdamente alta, soprattutto in una landscape che vede Spotify sempre più come protagonista — proprio nel corso del 2021, per la prima volta, Spotify dovrebbe infatti superare Apple nel numero complessivo di ascolti. Ma sarebbe anche sciocco sottovalutare le opportunità che può dare un servizio rinvigorito e dall’approccio rapido per l’utente finale come Apple Podcast, in un gioco non a somma zero (non è aut-aut) — io non credo neanche che tale comodità valga il 30%, ma per vederne l’effettivo valore bisognerà aspettare un po’.

Apple TV 4K

Quel che so per certo è che la comodità non può giustificare di per sé un intero prodotto. Vorrei infatti che ci fosse qualcosa di originale da dire sulla nuova Apple TV, ma faccio fatica: da anni ci faccio concettualmente a cazzotti, perché trovo questo Chromecast glorificato un’alternativa per pigri e nulla più.

Eppure, per l’ennesima volta, ecco che Apple lancia una versione aggiornata, rifinita, e… virtualmente identica, perché evidentemente vende così com’è: c’è un nuovo processore più potente (ma che ha comunque quasi tre anni), il supporto per l’HDR, e un nuovo telecomando che sembra per la prima volta essere uscito da un design lab e non da un tubo di scarico.

Il fatto che l’intera stampa stia gioendo principalmente perché il remote si può acquistare separatamente (senza acquistare una nuova Apple TV) parla da sé.

Approfitto del poco spazio utilizzato qui per infilare un annuncio che, sebbene meno rilevante, mi ha indubbiamente entusiasmato di più: c’è un “nuovo” iPhone 12 (e 12 mini), identico in tutto e per tutto al modello già esistente, ma… è lilla! Ed è francamente splendido.

iMac e iPad Pro con M1

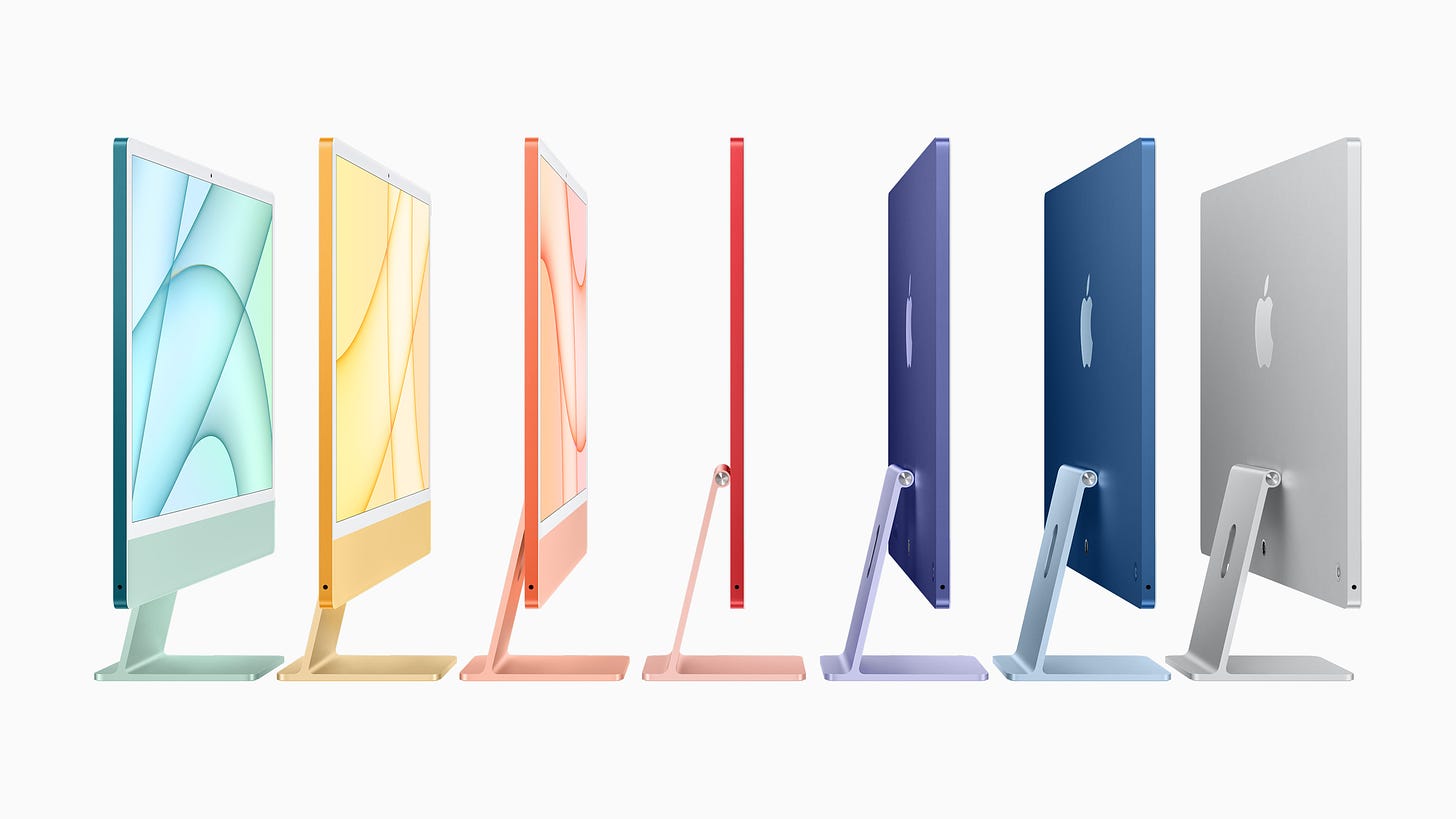

Continuiamo a parlare di colori. Un altro prodotto decisamente più intrigante della Apple TV e che rispecchia il DNA della compagnia è il nuovo iMac: completamente ridisegnato sull’asse dei 24”, è splendido da vedere e sarà ancora più una gioia da usare.

Il design è ispirato al mitico iMac G3 di fine anni ‘90, almeno, proprio, nelle colorazioni: ci sono ben sette finiture diverse, tutte piuttosto ispirate, che mostrano la tonalità più satura sul retro e una versione più pastello nel davanti, a caratterizzare il “mento”. La parte sotto è anche quella che ha ricevuto più critiche, dacché in molti si aspettavano che il display occupasse tutta la parte frontale.

Il miracolo ingegneristico di questo nuovo iMac, però, si cela proprio là dietro, poiché il computer vero e proprio occupa soltanto quella parte. I nuovi iMac, infatti, utilizzano M1, il system-on-a-chip (SoC) fatto in casa già presentato lo scorso anno con i più recenti MacBook Air e Pro, che ha permesso una sensibile riduzione delle dimensioni.

Non dovendo far spazio ad una logic board grande e spaziosa, e soprattutto potendo rimuovere le grandi ventole necessarie al raffreddamento del vecchio processore, Apple è riuscita a ridurre enormemente la scocca, il cui profilo adesso è piatto e più squadrato, a richiamare la filosofia estetica che corre già nelle vene di iPad e iPhone.

Una versione più “preziosa” arriverà quasi certamente con l’annuncio di iMac Pro; tuttavia, per la stragrande maggioranza di consumatori a caccia di un computer all-in-one made in Cupertino, sarà difficile chiedere di meglio.

E il motivo è proprio da ricercare in M1. Se da un punto di vista della riduzione di dimensioni e consumi questo SoC permette di creare dispositivi più sottili, eleganti ed efficienti, la sua caratteristica più imbarazzante (in positivo!) è la potenza di cui dispone, tale da soddisfare un range di macchine che vanno dai computer fissi (come appunto iMac) ai portatili (MacBook Pro, Air), giù giù fino ad iPad Pro.

Qualcosa, sino ad ora, di mai visto.

Apple Silicon (di cui M1 è il capostipite), probabilmente, è il “prodotto” più importante di Apple dall’arrivo di Apple Watch. E forse anche oltre, visto che si tratta di un pezzo dell’infrastruttura hardware che costituisce (letteralmente) il cuore pulsante di tutti i nuovi device. O almeno, inizialmente solo della gamma Mac. Il suo impiego in iPad Pro, infatti, è una scelta tanto inaspettata quanto ovvia, col senno di poi, e dunque una che mi affascina per diversi motivi.

Da un lato, il passaggio di macOS all’architettura ARM ha di fatto reso i due sistemi operativi (macOS e iOS) quasi sovrapponibili, per cui utilizzare la stessa linea di processori può avere senso. Dall’altra sono ancora profondamente diversi, e iOS rimane quello che, per ora, è superiore solo in potenza.

Un iMac con M1 ha senso perché è sufficientemente versatile da poter mettere alla prova la ritrovata forza (ricordiamo, en passant, che nei benchmark sintetici M1 oblitera i vecchi processori Intel, spesso anche nelle applicazioni non native che passano attraverso il “convertitore” Rosetta 2). Penso a qualche applicazione più intensiva come un video editor (con file in 4, 5 o anche 8K) o un modellatore 3D.

E iPad?

Il precedente iPad Pro, che ha debuttato un anno fa, montava il processore A12Z Bionic. Potete immaginarlo come una Ferrari. Il nuovo modello con M1 è come… una Ferrari ancora più potente e veloce4. Il problema, però, è che a quest’auto è come se fosse concesso di correre solo su un rettilineo — o meglio, si ritrova bloccata nel traffico urbano di iOS, le cui stringenti limitazioni impediscono di sfruttare anche solo una percentuale minima dell’assurda potenza di fuoco equipaggiata. Era così lo scorso anno, ed è ancora più lampante adesso.

È una storia che in effetti va avanti da un po’: iPadOS (ovvero iOS per iPad) ha bisogno di essere ulteriormente macOS-izzato, per dare senso a un dispositivo che, di tablet, ha ormai solo un lontano ricordo5. iPad Pro è un computer a tutti gli effetti, ed anche uno di fascia alta. Del resto, un device che utilizza tastiera e trackpad come accessori fondamentali (un curioso ossimoro) e il cui prezzo parte da €1219 (con 128 miserrimi GB di storage) e fluttua sino a €2429 (con 2TB di SSD e ben 16GB — sedici! — di RAM) non può essere definito altrimenti. Sarebbe anche ora che il software che equipaggia venisse adattato di conseguenza.

Il WWDC, la conferenza annuale di Apple in cui vengono presentate le nuove versioni dei sistemi operativi, è a poco più di un mese di distanza. Voci di corridoio dicono che la compagnia stia, finalmente, per ridisegnare il sistema e renderlo più adatto a sbloccare l’immenso potenziale di iPad Pro. Il rischio, naturalmente, è che le vendite di MacBook Air e Pro possano essere cannibalizzate, ma la mia sensazione è che già da tempo questa sia la vera strategia di Apple6, sebbene il periodo transitorio potrebbe durare abbastanza da giustificare addirittura un ulteriore redesign dei portatili (e dunque un rinnovato ciclo di vita almeno quinquennale).

Dita incrociate, e stiamo a vedere.

AirTag

L’ultimo prodotto in esame viene finalmente alla luce dopo mesi (anni?) di speculazioni, e data la sua semplicità sembra rispettare le aspettative.

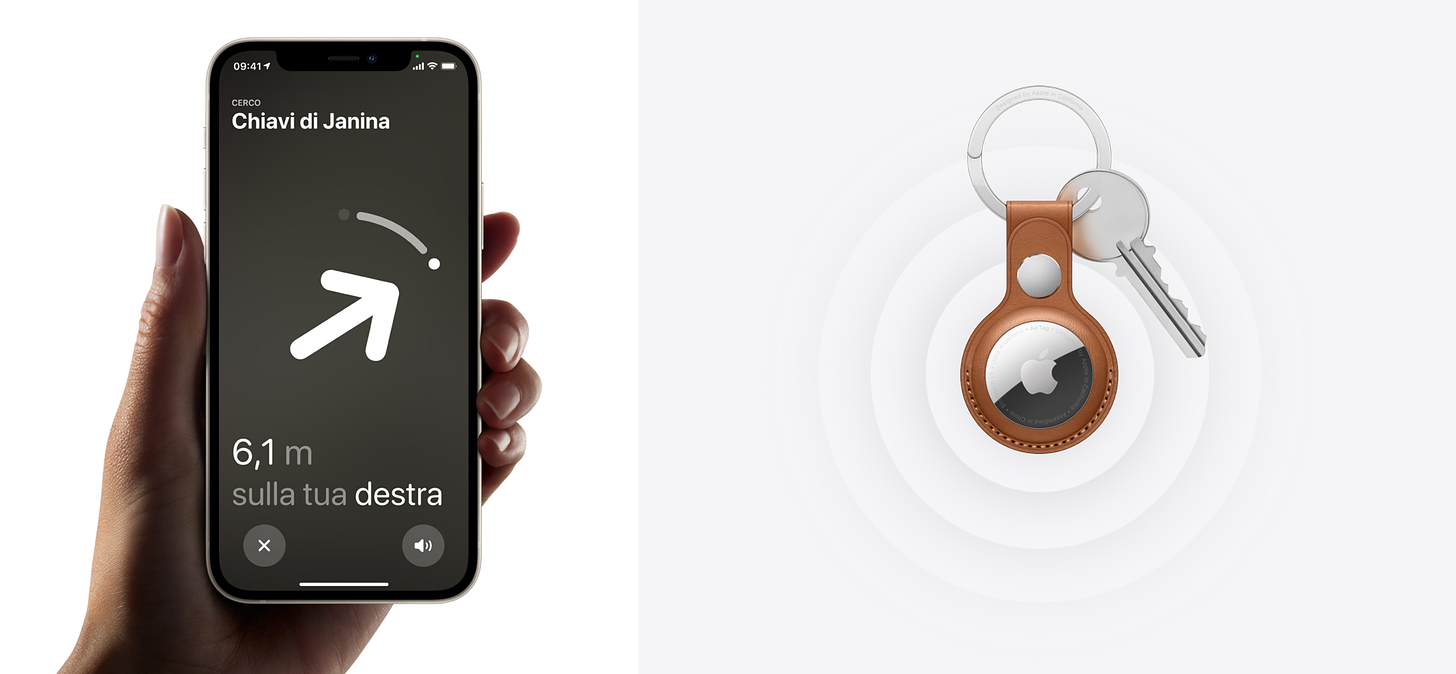

AirTag è come un piccolo bottone, o una spilla, ideata per essere attaccata ad altri oggetti — come mazzi di chiavi, valige, portafogli, o qualsiasi altra cosa soggetta a furti o inspiegabili scomparse — e rintracciarli.

Poiché stiamo parlando di Apple, non c’era alcuna chance che le AirTag stesse potessero avere un buchetto nel quale magari infilare un filo, quindi l’unica soluzione per renderle utili è acquistare a parte il relativo laccetto/portachiavi. A meno di volersi buttare sulle varianti di Hermès, fortunatamente, i prezzi sono abbastanza contenuti; ma questa è sempre la Apple gentilmente avida a cui ci siamo abituati. Anche qui zero sorprese.

Quello che è interessante delle AirTag è l’integrazione con il “Find My” network (l’app “Dov’è” in Italiano). La rete del Find My, infatti, è composta da ogni dispositivo iOS sul pianeta, ed ognuno di questi è in grado di localizzare una qualsiasi AirTag. Ciò non significa che chiunque sia in possesso di un iPad o iPhone possa vedere tutti gli altri dispositivi nel network, poiché quell’informazione resta criptata e rivelata al solo possessore della AirTag. Tuttavia, questa rete silenziosa è sufficiente per fare in modo che un oggetto disperso con una AirTag associata possa farsi ripescare dal proprietario attraverso l’intervento (involontario) di un passante terzo, o comunque qualcuno nei paraggi munito di dispositivo iOS, che segnalerà segretamente la posizione della AirTag smarrita.

Viceversa, tentare di utilizzare una AirTag per stalkerare qualcun altro sarà pressoché impossibile. Se la persona presa di mira è munita di un dispositivo iOS, arriverà loro una notifica che segnala la presenza di una AirTag “estranea” nelle vicinanze; in caso contrario, la AirTag stessa utilizzerà il suo piccolo sistema di vibrazione sonora per rendersi manifesta. Per poi disattivare una AirTag “maligna” basterà togliere la batteria integrata, che — questa sì è una sorpresa! — è estraibile e sostituibile.

L’immensa rete distribuita del Find My (oltre un miliardo di device) e la precisione quasi millimetrica con cui l’applicazione guida l’utente fino alla AirTag — utilizzando specifiche frequenze Bluetooth e un chip dedicato — rendono il piccolo oggetto qualcosa di davvero unico: l’ennesimo satellite di iPhone, la cui esistenza deriva esclusivamente dalla diffusione capillare dello stesso, ma che in questo caso prende la forma di appendice hardware e non di un servizio.

Futuro Lesto:

iOS 14.5 sta per sbarcare su tutti i modelli più recenti di iPad e iPhone, e con esso la fatidica ATT (App Tracking Transparency), la cornice dentro cui Apple vuole regolare il tracciamento dei dati tra un’applicazione e l’altra. Uno dei bersagli principali, come abbiamo visto, è Facebook, sebbene nel medio-lungo termine c’è un’ottima probabilità che il social di Palo Alto riemerga dall’imminente burrasca ancora più rafforzato. Con le sue quattro app principali (Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram) Facebook godrà in ogni caso di pregiatissimi dati first party, per i quali gli advertiser saranno disposti — se non costretti — a sborsare extra. Almeno all’inizio, tuttavia, si potrebbe assistere ad un parziale esodo, del quale Apple sarà indubbiamente felice. Il loro impegno per la privacy, infatti, più che una lotta di natura etica è una vera e propria strategia di business, da cui traggono enorme beneficio. La riprova sta nel fatto che Apple predica bene e razzola male: all’interno delle sue proprietà, benché con una reach minore di Facebook e senza avere un social vero e proprio, Apple traccia di default i movimenti degli utenti senza farsi troppi problemi. E adesso, stando al Financial Times, vuole espandere il suo ad business, introducendo un secondo slot nell’App Store per app sponsorizzate. Caspita, che tempismo! Una pura coincidenza, sicuramente. Del resto, sono pur sempre soldi che in tasca a Facebook o agli altri ad network puzzano, ma che sotto l’egida di Cupertino fioriscono gaudenti. E quella storia del social network che manca? Secondo Bloomberg, Apple starebbe esplorando iMessage come potenziale piattaforma da espandere per somigliare sempre più a un social. Uno malizioso potrebbe anche pensare che, presto o tardi, gli utenti ci troveranno un po’ di pubblicità…

Facebook, però, non sta con le mani in mano. Del resto, il loro mantra storico è proprio “move fast and break things” — che oggi suona più come “throw everything at the wall and see what sticks”, ma vabbè. L’ultima vittima, neanche a dirlo, è l’audio, in cui l’azienda vuole buttarsi a capofitto. Con tre focus distinti. Il primo è un discovery tool per podcast integrato nell’app principale. Non è chiaro se Facebook voglia anche fare da canale di distribuzione, ma sarebbe più facile aspettarsi una partnership con Spotify in tal senso. Il secondo è l’ennesimo clone di Clubhouse (a metà strada con Discord), battezzato “Live Audio Rooms” e incentrato sui gruppi. Non pare esserci nulla di più, ma almeno basarsi sui gruppi vuol dire a tutti gli effetti offrire un eccellente filtro alla base, qualcosa che a Clubhouse ancora manca. E infine il più affascinante, Soundbites: immaginate un feed a scorrimento veloce, come quello di TikTok, ma fatto interamente di piccoli segmenti audio, magari estrapolati da un podcast. Soundbites è senza alcun dubbio il più fresco dei tre, se non altro perché è l’unico che offre un pizzico di originalità. Ad ogni modo, facendo un attimo zoom out, l’impegno di Facebook non fa altro che certificare la valenza del boom dell’audio. Con quale format, su quali piattaforme e con che canale di distribuzione troverà successo è ancora tutto da definire. Ma nel futuro della tecnologia la voce c’è, più forte e chiara che mai.

Un’altra compagnia che sta spingendo forte sull’acceleratore è Sony, la cui divisione PlayStation continua ad essere la punta di diamante. Abbiamo parlato della sua posizione nel mondo gaming più volte: se da un lato Sony non può rivaleggiare con Microsoft (o il Big Tech in generale) in termini di infrastruttura tecnologica, ha dalla sua parte un’arma molto più utile, ovvero team di sviluppo talentuosi che sviluppano IP esclusive; con una mirabile track record di successi e una fanbase appassionata che si estende a tutto il mondo. Da una parte, quindi, Sony vuole raddoppiare gli sforzi in tal senso: in un’intervista a Nikkei, il CEO Jim Ryan ha annunciato che PS5 sarà la casa del più grande numero di titoli in esclusiva che PlayStation abbia mai visto — un impegno notevole. Dall’altra, non potendo batterli, Sony ha deciso che la tattica giusta è unirsi a loro: per la precisione, la casa nipponica sta lavorando proprio con Microsoft per costruire sulla piattaforma Azure la sua offerta di cloud gaming, che sarà “unica” e dedicata alla sola PlayStation. Il gaming è una industria sempre più grande, influente e redditizia, ed è dunque saggio che Sony cerchi di sfruttare la sua posizione di rilievo per evitare che player nuovi ma più facoltosi possano usurparla — anche con partnership apparentemente curiose. E io, per adesso, non vedo alcun motivo per dubitare della bontà di tale strategia.

Mi è capitato spesso di prendere in giro Snapchat, un’app che in Europa è pressoché scomparsa nel giro di ventiquattr’ore all’indomani della clonazione del formato delle storie su Instagram. Un colpo durissimo per Snap, protagonista di numerose estreme unzioni negli ultimi cinque anni. In maniera silenziosa, tuttavia, l’azienda è invece riuscita non solo a tenere botta (non svendendosi), ma anche a ritrovare una via verso il profitto: un percorso lento ma ben delineato, che ora li vede finalmente vicini al break-even. Non solo: dei 280 milioni di DAU (daily active users) annunciati durante gli ultimi earning, per la prima volta, la maggior parte viene da Android — un momento definito come una pietra miliare dal CEO Evan Spiegel. Ora resta da capire se il conclamato impegno nel mondo della realtà aumentata porterà Snap ad essere un concorrente di rilievo nella prossima grande guerra del tech oppure solo un’altra compagnia che sopravvive. Contro più e più pronostici, incluso il mio, Snap ha dimostrato di essere capace di ritagliarsi un proprio spazio, su cui avrà modo di capitalizzare. Sulla messa in pratica, però, ora si gioca il futuro. Come andrà a finire?

Apple gestisce tutto: il backend di hosting, la distribuzione, il pagamento e anche il rapporto finale col cliente.

C’è anche da dire che chi ora gestisce il pagamento per un podcast con un feed RSS va comunque incontro a dei costi fissi che si perdono fra le compagnie di carte di credito/payment processor e i servizi che si occupano della subscription stessa; sicuramente nulla che si avvicini ad un 30%, ma 10% non sembra irragionevole.

Sì, avete letto bene: Apple proibisce espressamente che un’app faccia anche solo menzione di funzioni a pagamento (come Spotify Premium), a meno che quel pagamento non sia ufficialmente battezzato da Apple stessa come in-app purchase — con il martello del 30% di fee, ça va sans dire. Per iscriversi a Premium, infatti, un utente deve capire da sé che l’unico modo per abbonarsi è andare sul sito. Lo scontro legale fra Apple e Spotify si basa proprio su questo, ritenuto dagli svedesi un abuso di potere anticompetitivo.

L’altro grande cambio è il display, che ora adotta la nuova tecnologia mini-LED per maggiore efficienza, superiore luminosità e colori ancora più vibranti e precisi.

Ecco perché la linea A di chip, il cui ultimo esemplare è l’A14 della linea iPhone 12, continuerà a sopravvivere: per un dispositivo mobile come iPhone c’è bisogno di qualcosa di ancora più miniaturizzato, e soprattutto non c’è alcuna necessità per ulteriore potenza.

In tale schema, iPad Air e iPad Pro sarebbero le due macchine portatili per tutti in sostituzione dei MacBook, con iPadOS a bordo; macOS resterebbe invece solo sui computer fissi, con altre specifiche e necessità diverse, principalmente legate a richieste ingenti di risorse che un dispositivo mobile non potrà in ogni caso soddisfare — almeno ancora per un po’.